教育是崇高而伟大的事业。立德树人,是教育永恒的主题。八十年前,抗日烽烟正浓,陈天人先生满怀兴国泽里的理想,组织众多仁人志士排除万难,以极大的智慧与心血创建了长安一中。从那时起,教育兴国、办学强国的爱国主义意识,便深深厚植于每一代一中人心中,并成为优良的办学传统。

1941年6月,晋南会战以惨败告终,极大刺激了三秦儿女救亡图存的爱国意识。教育兴国、办学强国的意识在陕西人心中高涨。日寇虽未打进潼关,直驱关中,但是日军飞机却数临西安上空轰炸。当时西安诸多学校危殆,一些学校为躲避轰炸也搬至城南一带。这里也聚集了很多西安城中的孩子,加之长安本地孩子也渴望接受新知,面对这些无学可上的青少年,有些还是从沦陷区逃来陕西的孩子,对他们进行教育成了首要任务。

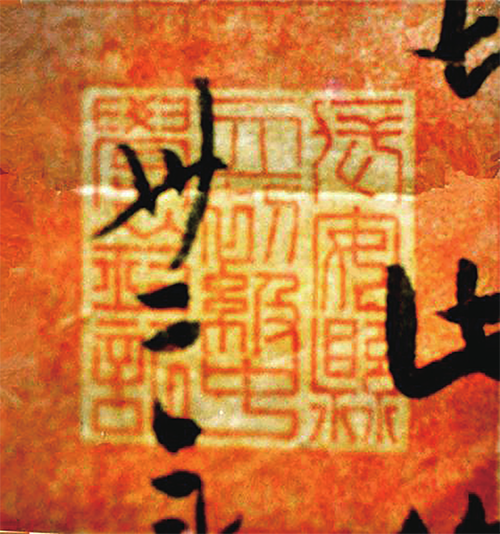

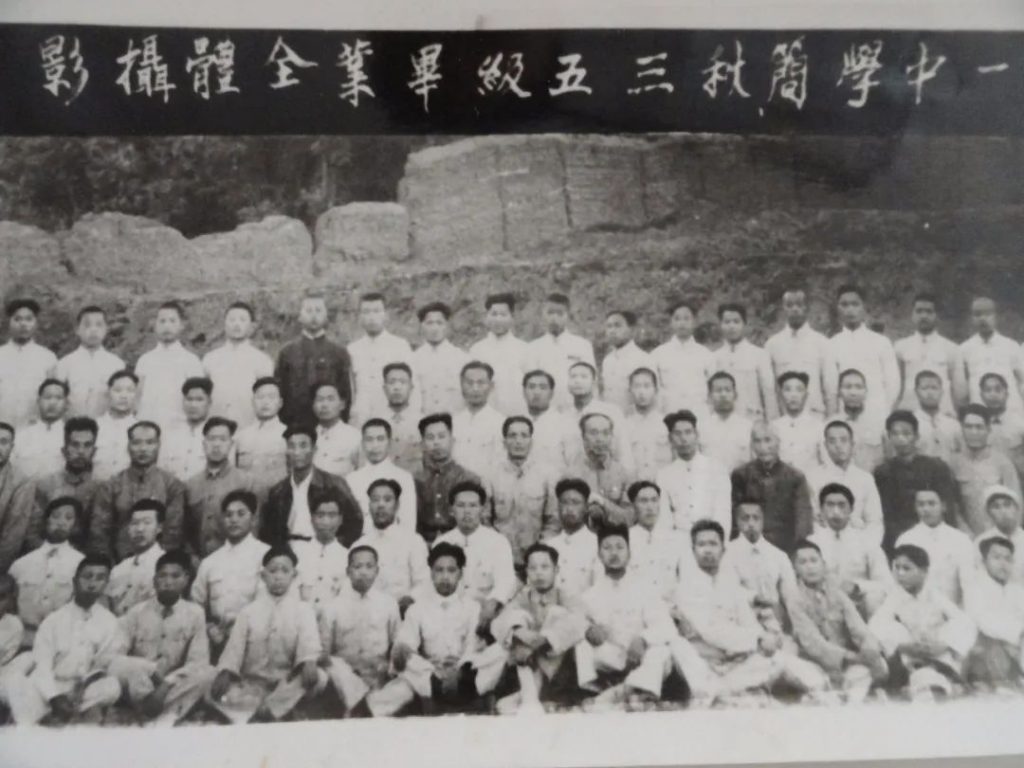

1941年冬,经陕西省教育厅同意,长安县政府决定设立初级中学,委派陈天人为校长。当时新校尚未建成,故而暂借从西安城中为躲避轰炸迁至韦兆镇的开通巷小学几座教室开办。县立中学开学,一时传为喜讯,八方学子奔走相告。学生以长安籍为主,兼有西安、户县、蓝田、渭南、咸阳等地学生,一共录取172名,这便是首届春三三级学生。1942年2月22日,“长安县立初级中学”校牌在韦兆挂出,首届新生进行入学考试,并于3月20日正式开学上课。5月11日,陕西省政府“秘人字第2356号通知”:县立中学已筹备就绪,并开始上课,发木质钤记一颗“长安县立初级中学”。

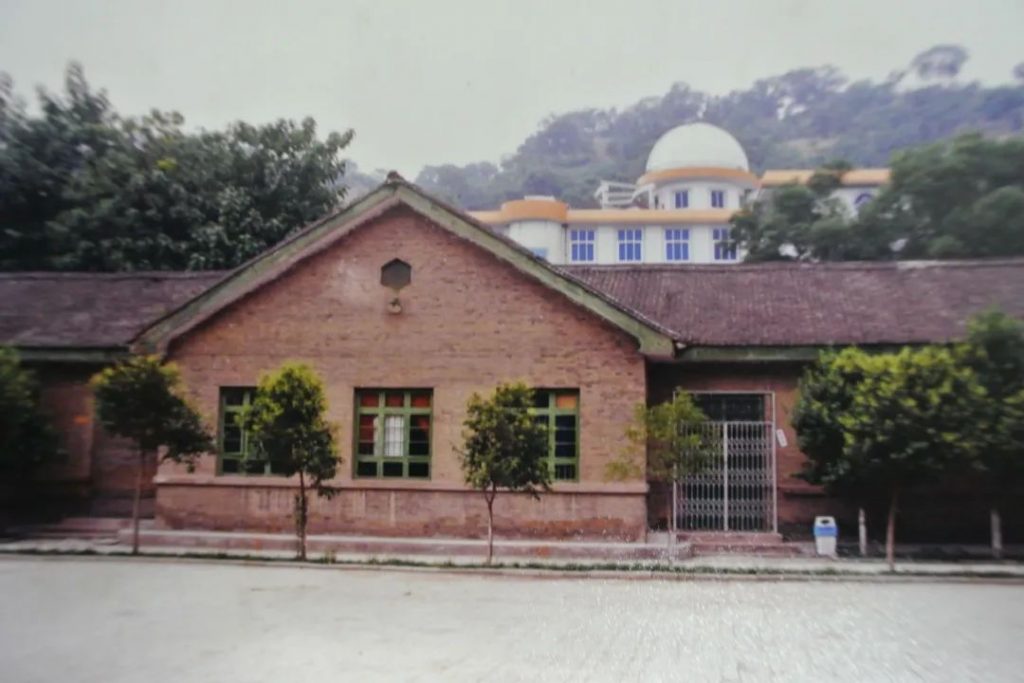

当时条件异常艰苦,房少不够住,教师的住处也成了问题。陈天人校长与韦兆的乡贤友好商议,借来村东的朝阳观及其空闲的窑洞,作为老师居住和学校办公的场所。长安县立初级中学在韦兆暂办的这一年半里,它的新校址从确定到建设等工作同时也在紧张、有序进行中。关于校址问题,各方意见分歧,几经协商,最后决定以韦曲乡四府村原下马路北的荒坡为校址。1942年冬,新校址始动工修建。此地荒坡连绵,沟壑纵横,狐藏兔奔,荆棘遍野,坟冢累累,一片荒凉。时值抗战,河南难民来长安者甚多,县中建委会乃以廉价雇为民工,挖掘窑洞。

1943年夏收后,四府村新校址继续施工,其已建成的部分,可供上课之用,于是学校领导决定搬迁,至9月,师生迁来新址。旧中国,长安县教育经费拮据,因建校经费有限,草创之初,筚路蓝缕。校址虽大,然多荒坡乱坟,无校门,无围墙。每逢雨天,坡陡路滑,师生行走时提心吊胆,非常困难。

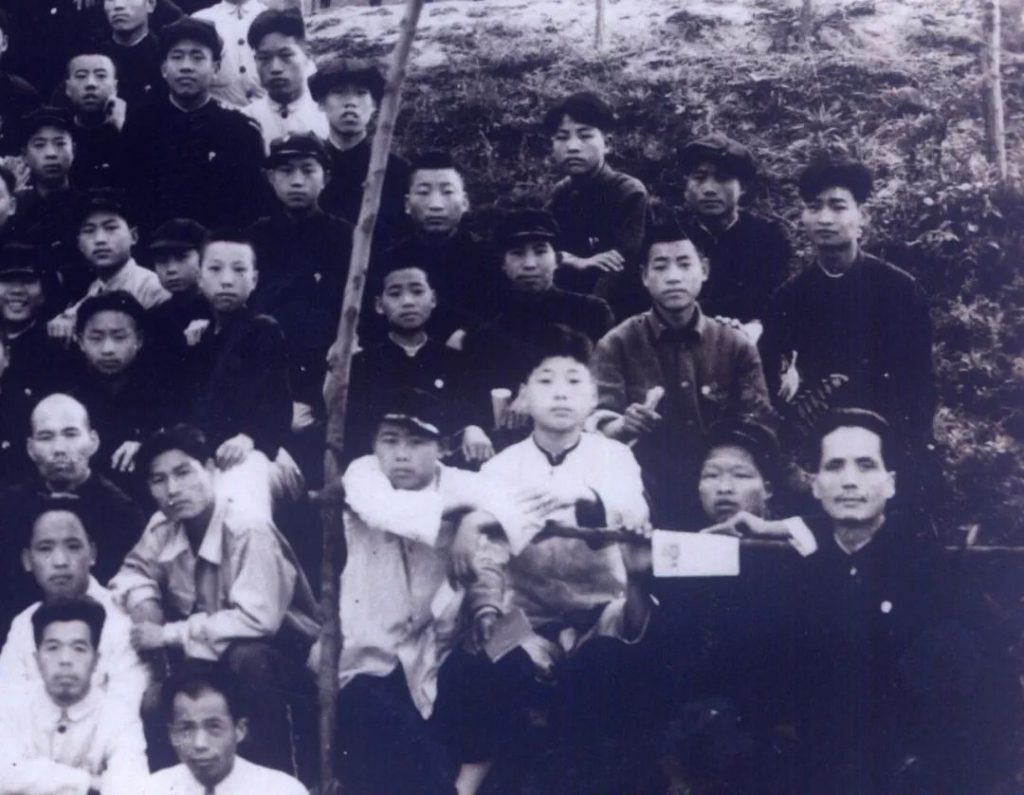

那个时候的学生既是长安一中培养出来的学生,也是这所学校的开拓者和建设者。当时的学生除了在教室里上课之外,还有一门主要的课程就是劳动建校,每周两次,这也是陈天人校长办校之独创。1943年冬,平整校内大小操场时,学生也往往加入其中。学校里备有扁担、抬筐、镐头、铁锨之类的工具。到了劳动课时,班上先去领工具,然后由校长或一名老师领着去修路,开挖和平整操场,并给学校周围,操场周围栽树浇水,种花种草。学校打窑洞时挖出来的料浆石,是建校和修路的主要材料,人人都得爱惜。如果谁不小心把一块料浆石弄坏了,同学都会开玩笑地说,这可不要让陈校长看见,校长见了一定会哭的。所以当时的学生在这个学校里读书,无不爱惜学校的一草一木,一砖一石,因为它沾着师生们的血和汗,这也是比什么都重要的一条校规。在那个时代,在这样的学校里读书,自然使学生个个都养成了艰苦奋斗、自强不息的作风。

那时学生和老师住的都是窑洞,且教师宿办合一。这种古老的穴居方式,既节省建材、成本低廉,又有冬暖夏凉的优点,更兼防空的功能,不失为勤俭办学的好办法。缺点是窑内光线不足,通风不畅,低矮潮湿,集体居住很容易感染疾病。可以说,少陵原畔的这60余孔窑洞见证了建校初期近10年的艰苦岁月。教室两边和窑洞之上都长的是荒草,只有教室之间有几级砖砌的台阶。通往宿舍和灶房都是土路,遇到雨天,学生在黄土泥泞中跋涉,稍不小心就会坐“滑梯”溜下来。彼时学校尚无电灯,学生每人都备有一盏小油灯,到晚自习后,整个校园由教室到宿舍,满坡灯火,满坡歌声,闪闪烁烁,建校初至1950年代中期的教师窑洞宿舍确是一片“高点明灯下苦心”的特别景观。

在吃的方面,家庭经济稍好的学生可在学校开办的学生灶上吃饭,而绝大多数学生来自农村,家道清贫,都是背馍上学。学校有个开水灶,供学生泡馍。热天时蒸馍容易发霉长醭,擦净以后依然照吃。所以有前三天吃“新鲜”,后三天吃“霉变”的生活景况。即便如此,也必须计划食用,否则就维持不到周六下午,进而会断食挨饿。由于营养不良,学生的健康水平也每况愈下。学生穿的衣服,也因陋就简,多是用麦草灰浆染的粗布做成。绝大多数同学四季都是穿着黑白衣裤。冬天的棉衣棉裤都是多年旧衣,并且多有补丁。1946年毕业于我校的老校友谢轶欧先生深情地回忆说:“当年,母校的硬环境,是艰苦的;软环境,是快乐的。作为一名学子,我见证了母校创业艰辛和开拓进取的精神,体味到了学习生活的欢乐,经受了艰苦奋斗、自强不息的精神洗礼和激励,终生受益。”苍凉的少陵原畔正是因为有了这一批精神的富有者而显出勃勃生机。

八十年来,一代又一代长安一中人负重拼搏、锐意革新,用他们的聪明才智谱写了一曲又一曲的时代华章。长安一中的决策者、开拓者、建设者们在秀美的樊川大地上播洒汗水、贡献心智,使一批又一批优秀学子寻梦而来,在这块充满希望的土地上放飞理想,扬帆远航。他们毕业后活跃在国家建设的各个领域,为长安、为陕西乃至全国的经济、社会发展作出了应有的贡献,为母校赢得了崇高的声誉。

西安义务教育信息网

西安义务教育信息网

弦歌颂八秩 桃李咏春风 | 长安一中80年校庆征文启事

弦歌颂八秩 桃李咏春风 | 长安一中80年校庆征文启事